草畜产业:退耕还林后农民增收新亮点

草畜产业:退耕还林后农民增收的新亮点——陕西省子长县草畜产业发展调查

子长县地处延安市北部,是民族英雄谢子长将军的故乡。土地革命后期,曾是党中央所在地和新中国成立后的革命老区之一,全县总面积2405平方公里,8镇5乡,人口23.89万,其中农业人口18.72万人。领土辽阔,资源丰富,主要包括产煤、油、铁矿10余种,是全国重点采煤“百县”之一,全国第一个“马铃薯之乡”,全省优质蚕梨基地县。该县中山石窟和瓦窑堡革命旧址是国家重点文物保护单位,子昌烈士纪念馆是全国重点烈士建筑保护单位。2005年,资昌县被评为全国科技进步先进县,被列为首批“科技富民强县专项行动”(

试点县之一改革开放特别是“十五”以来,县委、县政府以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,按照经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”的原则,协调发展,转变经济增长方式,实施“一减一补”的经济发展战略,“两增三进”是为全面建设小康社会和和谐社会,减少农民收入,增加农民收入和财政收入,促进农业产业化、产业化而设立的城镇化,突出发展主题,大力调整结构,国民经济和社会事业取得了长足发展。2005年,国内生产总值15742万元,比上年增长14.8%,财政收入41986万元,其中地方财政收入25555万元;农民人均纯收入1948元,比“九五”末增加729元,年均增加146元,城镇居民人均可支配收入达到5398元;社会消费品零售总额25558万元,比上年增长14.2%

以科技创新为先导,大力实施项目带动战略,以工反哺农业,促进草畜业、马铃薯业、梨业、畜牧业等产业快速发展,草场保护和利用标准化;三是提高饲料利用率。为鼓励农民用好饲料,该县投入现金补贴100多万元,帮助农民购置饲料加工机械400多台,有效促进了全县

饲料的加工利用,苜蓿人工草地保留地全县党参种植面积达40万亩,其中退耕还草30万亩,草地改良10万亩,林草套种10万亩,年产牧草72万吨,农作物秸秆26万吨,形成了规模化、稳定的饲草资源,载畜量52万只。全县有265个行政村,28520户人家发展了人工种草,其中2000亩以上的村有68个,1000亩以上的村有89个。建玉岔镇、南沟岔镇、李家岔镇和玉家坪乡,为加强草畜产业奠定了坚实的物质基础。通过政策刺激草畜产业规模化经营,是促进草畜产业专业化生产和规模化经营的直接有效途径。自昌县确定草畜产业为覆盖全县的农业主导产业后,相继出台了《自昌县科技奖励办法》、《关于大力实施人才强县战略的决定》等一系列政策文件,《资昌县发展草畜产业扶持奖励办法》和

《资昌县发展草畜产业资金使用管理办法》大户带动、社区带动的办法对拟开发的大户,按照申报、论证、调查、审批、签订合同等程序,实行开发、农民投资、政府奖励,并实行项目管理(

记者在调查采访中了解到,发展草畜产业的具体奖励办法为:规模在50只以上的每只羊奖励100元,规模在100只以上的每只羊奖励150元;养猪规模在100头以上的,每头奖励50元;养猪规模在200头以上的,每头奖励100元;如果rais的规模养牛10头以上,每头奖励800元;10头以上的,每头奖励2000元;养鸡规模在2000只以上的,每只奖励2元;养鸡规模在5000只以上的,每只鸡奖励4元。这些扶持和奖励政策非常重要,从1999年实施退耕还林以来,调动了农民的积极性,加快了草畜产业的发展,村党支部、村委会以退耕还林(草)为契机,积极引导群众开展退耕还林(草)工作o调整产业结构,种草养畜,把发展草畜产业作为农民增收的支柱产业,经过几年努力,全村已退耕还林3332亩。形成了合理布局,拥有科学、稳定的草地面积4000多亩,每户40亩。2004年,在县政府《扶持草畜产业奖励办法》的鼓励和县乡畜牧部门的技术指导下,发展了16户规模化养羊户,带动全村养羊业发展,包括76户家庭n养殖户10户,50户以上14户,100户以上2户,占养殖户总数的85%,新建标准化羊舍2250平方米。2004年底,全村共有绵羊3450只,销售1280只,每户30只,人均7只。全村养羊纯收入41.8万元,人均800元,占全年人均收入的44.6%。养羊户吴新爱、吴光荣的纯收入达到1万余元

,他说,2005年,县委、镇政府将该村确立为养羊示范户大力发展全县绒山羊养殖,规模化发展养羊业,结合实际,全面实施品种领先、秸秆粉碎、配方饲养等生产技术,对饲养方式进行重大改革。入秋后,动员群众收储青草3000余吨,每户配备了一台打草机。全面实施干草饲喂,彻底改变了过去饲喂长草、绿草的不良习惯。全村新增养羊户37户,其中200只以上4户,100只以上8户,25户有50多只羊。养羊大户增加到53户,全村养羊量达到7000多只,人均养羊15只,每户养羊60多只。人均纯收入已超过1200元,舍饲养羊已成为农民相互竞争的主导产业。封山禁牧已成为转变畜牧业经营方式、改变生态环境的“双赢”选择(

目前,全县已发展养殖大户856户。其中100户100头以上,养猪户151户,养羊户518户50头以上,养牛户173户10头以上,还有14个养鸡户,养了2000多只鸡。新建羊舍8.89万平方米,牛舍2.11万平方米,标准化猪舍5.4万平方米。存栏羊13.47万只,年均增长12%;断栏羊8.58万只,年均增长15.9%;现有生猪8.58万头,年均增长36.1%;销售生猪8.17万头,年均增长11.9%;现有牲畜2.42万头。全县大户纯收入增加2000多万元

推进管理规范化

实现标准化生产

子长县把草畜产业列为全县发展的重中之重成立了草畜产业发展建设领导小组,专门负责草畜产业建设项目的管理、协调、指导和监督检查。据县畜牧局局长杨树介绍,各乡镇还成立了相应的机构,按照“求真务实、求实务实”的要求,积极组织实施,以规范管理,促进科学管理,草畜产业标准化生产和规模化经营,全县从六个环节入手,确保草畜产业的可持续发展ts规范化、科学化运作(一是项目管理。对发展草畜业的农民,要向乡政府提出申请。乡政府和乡畜牧站应当对其饲料来源和自筹资金进行全面的预审。经县畜牧部门审查,确定为扶持奖励对象(二是签订合同)。老牌大农与乡镇政府签订合同,明确双方的权利义务(第三是跟踪监督)。对于列入奖励扶持的农民,乡政府畜牧兽医站实行圈内监管,对牲畜进行耳标、戴耳环、逐畜登记,建立档案,实行领导干部和技术人员管理(

四是配套服务。县乡业务部门为养殖大户提供场地设计、饲养管理、种畜设备等技术服务,确保标准化饲养和规模化生产

五是严格控制。养殖大户的牲畜进栏后,县畜牧局、财政局、监察局抽调人员组成联合验收组,坚持统一验收设专人和尺子进行初查和现场评估,核实牲畜数量和第一轮奖励资金,形成完整的畜牧养殖大家庭评估名单(第六项是履行合同)。验收后,畜牧局、财政局、监察局联合下发文件,确定养殖大户奖励和奖励资金。奖励资金由财政局拨给畜牧局,再由畜牧局拨给乡镇。各乡镇直接套现农户手中(

王家沟村养猪示范社区,位于5位于杨家园镇以西公里,占地10亩,由11户养殖户组成,总投资80万元。建成高标准猪舍11座1848平方米,饲料加工仓库22座,养殖户平房528平方米,人

井11口,配套饲料加工机械3台11台,是集水、电、路于一体的高标准养猪场。目前存栏生猪1200头(

小区建设完全按照正大的饲养模式——标准化圈养。为不同生长阶段、不同用途的猪提供适宜生长发育的最佳环境充分发挥其最大的生产潜力。设有自动饮水机、游泳池、通风机、取暖消防通道等;品种改良(

根据市场需求的变化,从省内外引进长白猪、大白猪、杜洛克猪、二三杂交猪等优良品种;饲料配制。根据不同阶段猪的营养需要,采用不同的配方喂养;科学营养管理。种猪在固定的时间、日粮和温度(冬季饮用温水)饲喂干物质,商品猪饲喂自由饲料;防疫和驱虫计划。根据针对该县的具体情况和常见病,制定了严格的免疫程序,对种猪进行定期免疫和除虫,有效控制了疫病的发生,共引进1100头良种猪。在不到4个月的时间里,猪的体重达到90公斤,肉比达到1∶ 2.8,接近国内先进水平。从当时的市场情况看,每头猪的纯收入近150元,家庭平均收入1.5万元。年内住房投资全部收回

社区的成立起到了积极的示范作用子长县生猪专业化生产、规模化管理和标准化饲养的作用(

科学技术是第一生产力。依托科技进步,把技术培训和良种引进作为提高畜牧业经济净增长能力的重要手段,全面实施“良种增效”工程,形成了“县有公司、乡有站、村有协会、户有示范”的宝塔式科技创新促进服务体系,建立了169种科技协会和社团立(

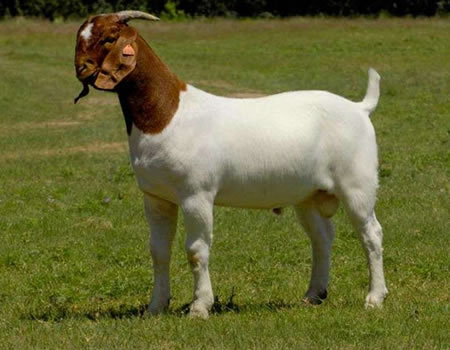

县科技局局长强世杰告诉记者,畜牧业品种资源优势是发展草畜业的决定性因素。2000年以来,县委、县政府筹集资金用于良种引进改良。引进品种以产绒量高、适应性强的白绒山羊为主,以小尾寒羊和繁殖力强、产羔率高、产肉量大的波尔山羊为宜;2004年和2005年以长白猪、杜洛克猪、二元杂交猪和三元杂交猪为主,经济效益较好

,白绒山羊150头向养羊大户配种种羊,向养猪大户配种550头约克郡、杜洛克和长白种种猪,建立了11个白绒山羊育种核心群、7个生猪育种点和1个养牛基地。同时,为提高优良公羊利用率,充分发挥良种效益,建立了10个人工授精点,培育改良绵羊3000余只,建立健全了良种繁育网络,使全县畜禽良种繁育率迅速提高(

此外,全县还采取了“请进来、送出去、沉下去”的办法,以积极开展科技培训。先后聘请省、市畜牧兽医部门高薪专家,对全县乡镇领导、干部、畜牧兽医人员和大户进行专业技能培训。按照每三个行政村配备一名兽医技术员的标准,通过人工授精、胚胎移植、标准化养殖、舍饲、疾病防治、饲料转化利用、市场营销等方面的培训,草畜产业发展技术水平大幅提高(

常务副县长吴聪聪满意地告诉记者,做好服务是调动农民发展草畜产业的关键。全县从完善服务体系入手,落实动物保护政策,制定下发了《关于加强畜牧兽医服务体系建设的决定》,形成了县为龙头、乡为基础、村为龙头、上下并举的体制,左右连通,服务网络运行灵活。主要措施如下:

一是整合畜牧业机构。2003年,县委、县政府改组了原县委、县政府草原站、畜牧站、羊分公司三个服务体系:饲草饲料、家畜改良、疫病防控,建立子场家畜改良站,畜牧兽医工作站改为全额预算机构。在乡镇农业综合服务站设立畜牧兽医站,常年招收大中专毕业生20人。从县级畜牧机构专业技术人员中,选派15名同志担任站长。乡镇畜牧兽医站船舶实行分段管理,主要是分段管理。“三权”(人事管理权、财务管理权、业务指导权)归县畜牧局所有。工作人员工资纳入县财政全额预算,有效调动了基层畜牧兽医人员的积极性(二是完善基础设施)。县畜牧兽医站配备冰箱、冰柜、恒温箱、干燥箱、读片机、离心机、显微镜、液氮罐等冷藏实验设备60套,微机、打印机等通讯、信息设备1套还有传真机。15个乡镇兽医站配备了30台冰柜、30台冰箱、100台冰箱(袋)、30个办公柜、30张办公桌、30张凳子,每年根据需要配备足够数量的注射器、针头和消毒剂(三是防止重大疫情发生)。动物防疫和畜产品安全是保障畜牧业健康发展和人民生命财产安全的重要措施。为此,他们采取了一系列切实有效的动物防疫措施。实行县政府统筹的动物防疫工作机制并由乡镇和部门领导负责具体落实。按照分级负责的原则,乡镇党政正职是辖区第一责任人,分管领导是直接负责人。同时,实行分管县长与各乡镇负责人、县畜牧局局长与各乡镇畜牧兽医站站长三级目标责任制,以及乡镇畜牧局

兽医站站长和工作人员要全面落实各项综合防治措施。在禽流感防控期间,县财政投入了大量的防控资金和物资储备。从2004年起,每年20万元的预算用于动物疫病防治资金,取消了农村防疫费。由于防疫工作,重点防疫控制率达到100%。近年来,全县无重大疫情,记者调查发现,子长县把草畜产业作为农民脱贫致富的主导产业,形成良好的发展态势,主要有三个方面的因素一是县乡政府和行业部门加强组织领导,统一思想。全县成立了产业发展全过程管理的专门机构,制定了详细的发展规划和实施措施,正确处理了养羊与退耕还林(草)的矛盾,把发展草畜产业作为乡镇领导干部绩效考核的重要内容,促进了乡镇草畜产业的管理和建设,保证了草畜产业作为主导产业的快速发展(二是加大投入)加强资金投入和扶持政策。政府投资主要用于养殖、技术推广服务体系和基础设施建设。扶贫资金向草畜产业倾斜。金融部门加大信贷投放,支持龙头企业和养殖社区建设,支持企业销售本地畜产品。所有草畜生产用地一律作为农用地,鼓励机关事业单位分流人员、技术推广单位、自然人,领导创办草畜开发企业,并给予适当奖励第三,项目带动和科技示范使农民真正受益。在距县城20公里的石家盘乡秋雨沟村,赵雪红农场位于205省道,占地9亩,职工4人,标准化猪舍1170平方米,饲草饲料储藏室128平方米。美国、法国、皮特兰和台湾共有双吉坨猪458头,其中种猪80头,公猪3头,育肥猪175头,存栏仔猪200头,家禽2000只。形成品种齐全、良种繁育、技术推广示范和培训的综合示范猪场(

记者从赵雪红农场了解到,该农场从1994年的1头母猪起步,1995年增加到4头母猪、40头育肥猪,1996年通过盈利增加到40头母猪、1000头育肥猪,发展到2000只鸡,年纯收入10万元。随着地方政府和产业部门的发展,随着科技育种水平的不断提高,育种规模、品种和效益逐年扩大和提高,年产值100万元,纯收入20万元(

十余年,带动周边区县农户1万余户,提供p向社会推广养殖信息技术,增加经济收入4000多万元,帮扶贫困户40户,提供资金5万余元,培训养殖户和技术人员1万余人,总结出一整套生态配套养殖生产模式,在帮助农民脱贫致富方面发挥了主导作用。全县认真贯彻落实“中央一号文件”精神,紧紧围绕农民增收和产业增效这条主线,突出制度建设和标准化养殖,以猪和羊、品种结构、品种引领为重点企业,实现规模化生产草畜。集约经营新格局坚持以草定畜、以草养畜、以奖代补、农民投资、政府奖励、大户发展、社区示范的原则,把畜牧兽医服务体系建设放在首位,依托科技院校和科技公司开展标准化养殖,坚持多元化投资,扶持龙头企业。同时,要积极引导和鼓励国内外投资者投资该行业,大力发展培育和发展草畜产业龙头企业和管理人才,建立“公司+农户”的生产模式,提高养殖业抗风险能力

根据草畜产业发展现状和资源优势,坚持“三自、四统一、两关注”的原则,严格执行《种畜禽管理条例》和《动物防疫法》,突出发展猪羊产业。白玉山区南沟岔、剑鱼岔、李家岔、高台、石家湾管委会h主要种植大面积人工草地,依托西北地区最大的靖边羊肉系列加工厂建设10万头白绒山羊生产基地和10万头肉羊生产基地,发展养羊业;在四川中耳的南沟岔、剑鱼岔和秀延川的安定、栾家坪、杨家泽、马家边、泗湾、石家盘、于家坪、于家湾等地,建成20万头商品猪生产基地和1万吨生猪系列加工场,发展生猪产业;在雷西万等镇东行政村建设2万头成年肉牛生产基地。同时,要巩固退耕还林成果在草原地区,大力推广先进的饲料氨化青贮加工技术,建立一批草粉、草捆、草饼加工点,培育草加工龙头企业,带动草业产业化,促进农作物秸秆还田,形成多畜、多肥、多粮,即种植业、养殖业、种植业良性循环(

发展草畜业要加快水土流失治理和梯田土地资源的合理配置,把生态建设与增加居民收入有机结合起来。数据流与同坡耕地相比,200亩苜蓿地径流量减少88.4%,冲刷量减少97.4%,径流入渗率增加50%(

据介绍,到2007年,子长县人工种草面积将达到80万亩,放羊30万只,生猪30万头,生猪30万头,畜牧业年收入36.76万元,畜牧业人均产值1838元,纯收入1000元,占纯收入的50%(