牛乳头状瘤病的症状及预防治疗方法

牛乳头状瘤病(BPV)是由牛乳头状瘤病毒引起的一种传染病。它的特征是皮肤和粘膜的乳头状瘤(牛乳头状瘤病毒是乳头状瘤科和乳头状瘤病毒属的一个成员)。病毒颗粒呈20面对称性,其中含有共同的属抗原。病毒核酸是一种分子量为4.5的环状双链DNA单分子× 病毒能在鸡胚绒毛尿囊膜上生长,但在细胞培养中不能繁殖;6~8周后,在地鼠、小鼠和牛胚胎细胞中观察到细胞转化,但未发现包涵体。马、牛犊、哺乳仓鼠和一些猪的皮下移植小鼠的AIN可引起肿瘤(病毒可分为六种类型。血清型L、2、5因基因组大小相同,DNA序列部分相同而被分为一组;另一组,类型3,4和6,也有相同的DNA序列。这两个群体之间的关系是遥远的(

3。流行病学

不同年龄、性别和品种的牛都可能被感染。3~2岁牛发病率高,肉牛发病率高于奶牛,养牛率高于放牧牛。这种病不是季节性的,而是散发性的。病牛是主要传染源,可通过直接接触传播,如产犊病牛(乳癌)通过泌乳的方式感染犊牛(肿瘤主要分布在口腔、面部、鼻唇镜),公牛通过交配感染带有生殖道肿瘤的奶牛并引起阴道炎。它也可以通过被污染的缰绳、绕口令和其他器具和物品间接传播。环境因素对疾病的发生有协同作用(临床症状潜伏期

为1-4个月)。这种疾病是自限性的,通常在1至12个月后消退。恢复期的牛对同一病毒的再感染具有免疫力。一般来说,病牛没有明显症状,但当肿瘤发生在食道或消化道时,会引起厌食症。膀胱乳头状瘤为p可能导致慢性地方性血尿的癌变。体表乳头状瘤可因摩擦而破裂出血(

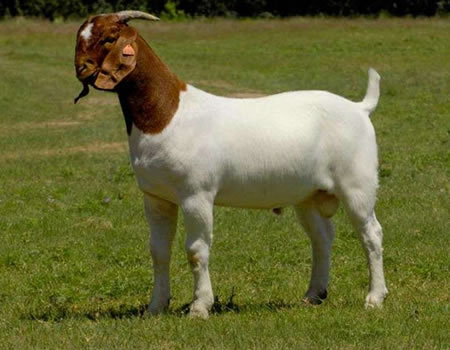

不同部位可检出不同类型的病毒,不同类型的乳头状瘤由不同部位引起,但均为良性肿瘤。常见于颈、颌、肩、下腹、背、耳、眼睑、唇、包皮、乳腺及食管、膀胱、阴道粘膜等部位。肿瘤呈球形、卵圆形、结节状、分叶状、绒毛状或花椰菜状,灰白色、黑色、灰褐色,接触牢固。在发病初期,肿瘤呈圆形,光滑,灰色小结节,分布不均黄褐色至豌豆色,然后逐渐增多,颜色加深至褐色或深褐色,表面粗糙角化,形成大小不等、形状不规则的乳头状或菜花状团块,最大可达4× 10cm2.(根据组织学特征,乳头状瘤可分为皮肤乳头状瘤和生殖器纤维状乳头状瘤(

皮肤乳头状癌多发于皮肤和皮肤型黏膜(如食管)。上皮和上皮下结缔组织同时增生,呈乳头状突起,但以上皮增生为主。增生性上皮表面角化过度或角化不良。刺细胞层增厚,刺细胞脱落se张力纤维和液泡。颗粒细胞层可见嗜碱性核内包涵体(在自然情况下罕见)。乳头状瘤通常由许多绒毛状突起组成,每个绒毛状突起都有一个由结缔组织组成的轴,包含血管、淋巴管和神经(

生殖器纤维乳头状癌常发生在阴茎或牛阴道粘膜。结缔组织成分增生明显,表皮轻度增生。因此,肿瘤组织主要由成纤维细胞组成,成纤维细胞形成纵横交错的囊肿或漩涡状,排列不规则。有时肿瘤细胞核内可见嗜酸性包涵体。在肿瘤的前期,许多肿瘤细胞耳影清晰,易误诊为纤维肉瘤。肿瘤表面有溃疡,中性粒细胞明显增多。增生的上皮细胞形成指甲并伸入肿瘤组织(疾病的诊断

)。疾病的诊断主要基于组织病理学特征、病原体鉴定和血清学试验。电镜下观察病毒颗粒,或从病料中分离病毒进行动物接种试验(形成特征性乳头状瘤)或鸡胚绒毛尿囊膜(引起膜增厚)进行病原学诊断。采用免疫荧光抗体技术检测抗-BO用琼脂免疫扩散试验和酶联免疫吸附试验

检测dy。体表乳头状瘤一般手术切除,术后伤口涂碘酊(

VII)。疾病预防

加强喂养管理,防止创伤。如有疾病,应及时隔离,彻底消毒。