牛瘟的防治

牛瘟是由牛瘟病毒引起的一种急性、发热、败血症和高度传染性疾病。其特点是粘膜,特别是消化道粘膜的炎症和坏死。国际兽疫组织(OIE)将其归类为一种流行病(

1病因学

牛瘟病毒属于副粘病毒科,麻疹病毒(

病毒相对脆弱,易经干燥和暴露灭活,但能在寒冷或冰冻组织中长期存活。可在56℃灭活℃ 60分钟或60分钟℃ 30分钟,但少数病毒能抵抗。在ph4.0~10.0范围内稳定。对脂肪溶剂敏感。它对最常见的消毒剂如石炭酸、甲酚和氢氧化钠(

2 Epi)敏感牛瘟从4世纪就有记载,是一种古老的家畜传染病。欧洲学者认为牛瘟起源于亚洲。该病已广泛分布于欧洲、非洲和亚洲,但从未在美国、澳大利亚和新西兰。目前,该病主要流行于中东、南亚和中亚地区。1956年我国消灭牛瘟(

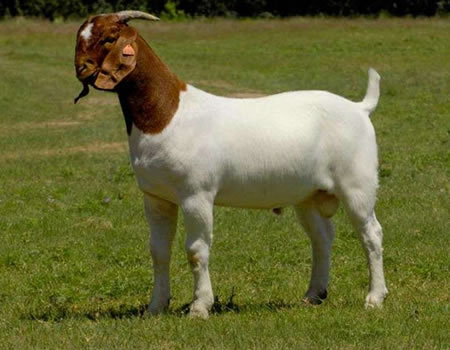

牛、牦牛、水牛、瘤胃和野生动物(非洲水牛、非洲羚羊、大角羚羊、角马、各种羚羊、豪猪、疣猪、长颈鹿)不分年龄、性别均易感,尤以牦牛、黄牛、水牛为甚。其他动物如绵羊、果阿牛、鹿和猪也易感。亚洲猪比欧洲和非洲猪更易受感染;骆驼很少被感染(

病毒可通过消化道、呼吸道、结膜和上皮组织传播。它主要通过直接接触传播,也可通过与物体和昆虫的密切接触传播,但不是主要途径(

是主要传染源。潜伏期(发热前1-2天)病牛眼、鼻分泌物、唾液、尿、粪;感染牛的血液和组织在临床症状出现之前具有传染性(流行季节为12月至次年4月)。发病率和死亡率高,发病率高发病率接近100%,死亡率可达90%以上,一般为25%至50%。临床症状潜伏期

一般为3-15天《陆生动物》根据卫生规范,牛瘟潜伏期为21天(

急性型:最急性发作发生在新区,无任何先兆症状的幼牛和新生牛(

患病动物突然发高烧(41-42)℃) 保持3-5天。粘膜(如结膜、鼻、口和性器官粘膜)充血、潮红。眼泪,流鼻涕,流涎,粘液脓。发热后第3~4天,口腔出现特征性改变。口腔粘膜(牙龈、内唇、齿龈)舌(舌)发红,迅速出现大量灰黄色的粟粒突起,像铺展的麸皮。它们相互融合形成灰黄色的假膜。脱落后出现糜烂或坏死,形态不规则,边缘不规则,底部有暗红色糜烂斑,俗称地图状糜烂斑(

后高烧、严重腹泻、腹泻,大便薄如浓汤带血,异味,含粘膜及坏死组织碎片。尿频,黄红色或黑红色。由于腹泻,病情迅速恶化,脱水,消瘦和衰竭迅速,并很快死亡。病程一般为4-10天(

非典型和r结论:长期疫区多为非典型,病牛仅出现短暂的轻度发热、腹泻和口腔改变,死亡率低。或无症状隐性过程(

4病理改变

牛瘟病毒对上皮细胞和淋巴细胞有亲和力。所有淋巴器官都严重受损,尤其是肠系膜和肠相关淋巴组织。典型病例表现为脱水、消瘦、污秽、恶臭(口腔、第四胃、肠道、上呼吸道粘膜坏死、糜烂、充血、出血)。小肠黏膜潮红水肿,有出血点;淋巴结肿大坏死。大智慧鱼尾纹有不同程度的出血或腐烂斑点,表面覆盖灰黄色假膜,形成特征性的“斑马纹”。胆囊大1-2倍,充满大量绿色稀薄的胆汁,粘膜有出血点。淋巴结水肿和肿胀(

5诊断

5.1根据典型的临床症状和病理变化可作出初步诊断,最终诊断需要进一步的实验室诊断(

5.2国际贸易中的实验室诊断

,指定诊断方法为酶联免疫吸附试验,替代诊断方法为病毒中和试验

病原学鉴定:琼脂免疫扩散法抗原检测采用est、直接和间接免疫过氧化物酶试验及反免疫电泳。病毒分离鉴定方法包括病毒分离、病毒中和试验;检测病毒RNA的方法包括特异性cDNA探针和PCR扩增(

血清学试验:酶联免疫吸附试验(ELISA),病毒中和试验(

疾病材料采集:病原分离鉴定应采集全血,肝素(10iu/ml)或EDTA(0.5mg/ml)抗凝,冰敷(不冷冻);死亡动物的脾脏、肩前淋巴结或肠系膜淋巴结保存在0℃; 眼和鼻分泌物拭子(收集于前驱期或糜烂期(

血清学试验应采集血清(

5.3鉴别诊断

牛应与口蹄疫、牛病毒性腹泻/粘膜病、牛传染性鼻气管炎、恶性卡他热、水泡性口炎、副结核等鉴别,沙门氏菌病和砷中毒(

小型反刍动物应与小型反刍动物鼠疫(

6预防和治疗

6.1预防

疫区和受威胁地区可接种细胞培养减毒疫苗,也可接种牛瘟/牛传染性胸膜肺炎联合疫苗(

6.2处理

,如有可疑病畜,可接种该疫苗立即报告疫情,根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定,采取紧急、强制控制和扑灭措施。屠宰患病动物和同组动物,对动物尸体进行无害化处理。营房和环境要彻底消毒,被污染的用具要销毁,消除病源。在受威胁地区紧急接种疫苗和建立免疫带。